群馬県の地震活動の特徴

群馬県に被害を及ぼす地震は、主に陸域の浅い場所で発生する地震です。

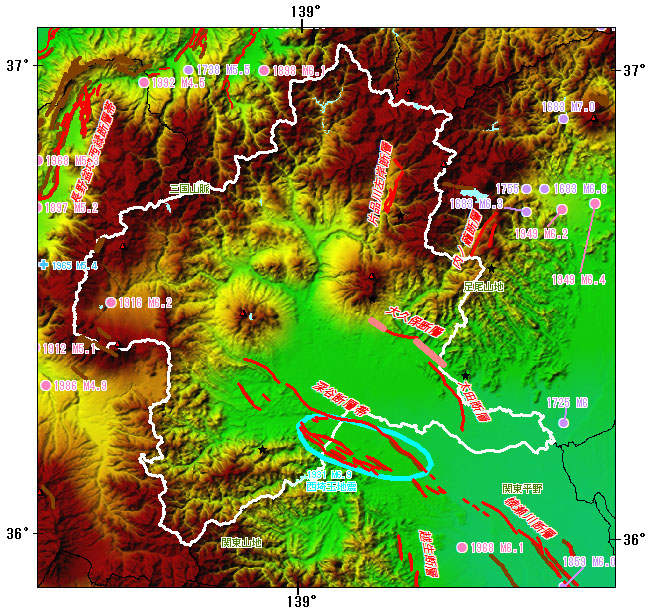

群馬県とその周辺の主な被害地震(図をクリックすると拡大表示)

県内で発生した地震には、1931年の西埼玉地震(M6.9)があります。この地震は、県南部の埼玉県との県境付近に延びる関東平野北西縁断層帯で発生した可能性が指摘されていますが、少なくともこの断層帯の固有規模の地震(断層帯で周期的に発生する、その断層帯における最大規模の地震)ではないと考えられています。この地震により、県内では死者5名などの被害が生じました。また、遺跡調査などによると、818年の関東諸国の地震(M7.5以上)による可能性のある地割れや噴砂が、群馬県や埼玉県の遺跡で見出されており、この地震も1931年の地震と同様に陸域の浅い場所で発生した地震であったと考えられています。

県内で発生した地震には、1931年の西埼玉地震(M6.9)があります。この地震は、県南部の埼玉県との県境付近に延びる関東平野北西縁断層帯で発生した可能性が指摘されていますが、少なくともこの断層帯の固有規模の地震(断層帯で周期的に発生する、その断層帯における最大規模の地震)ではないと考えられています。この地震により、県内では死者5名などの被害が生じました。また、遺跡調査などによると、818年の関東諸国の地震(M7.5以上)による可能性のある地割れや噴砂が、群馬県や埼玉県の遺跡で見出されており、この地震も1931年の地震と同様に陸域の浅い場所で発生した地震であったと考えられています。

栃木県との県境(皇海山付近)から栃木県の日光・足尾地域にかけての地域では、定常的に地震活動が見られ、関東地方の陸域の浅い場所に見られる地震活動の中で最も活発です。この地域には火山がいくつかありますが、これらの火山と地震活動との関係について、はっきりしたことはまだ分かっていません。

周辺地域で発生する地震や相模湾から房総半島南東沖にかけてのプレート境界付近で発生する地震によっても被害を受けたことがあります。例えば、1923年の関東地震(M7.9)では、県内で住家全壊107棟などの被害が生じました。さらに、日本海側で発生した1964年の「新潟地震」(M7.5)による被害も知られています。また、「平成16年(2004年)新潟県中越地震」(M6.8)によって、負傷者6名などの被害が生じました。

「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震」では、県内で死者1名、負傷者42名などの被害が生じました (令和3年3月1日現在、消防庁調べ)。

群馬県には、県西部の関東平野北西部から埼玉県北東部にかけて深谷断層帯・綾瀬川断層(関東平野北西縁断層帯・元荒川断層帯)が延びています。また、群馬県周辺に震源域のある海溝型地震はありませんが、前述のように、相模湾から房総半島南東沖で発生する地震で被害を受ける場合もあります。

県内の16市町村が、「首都直下地震緊急対策区域」に指定されています。

【 群馬県周辺の活断層帯と海溝で起こる地震 】

【 群馬県に被害を及ぼした主な地震 】

【 確率論的地震動予測地図 】 【 リンク 】

○群馬県周辺の活断層帯と海溝で起こる地震 [上に戻る]

| 地震 | マグニチュード | 地震発生確率 (30年以内) 【地震発生確率値の留意点】 |

|||

| 海溝型地震 | |||||

| 日 本 海 溝 沿 い |

超巨大地震 (東北地方太平洋沖型) |

9.0程度 | ほぼ0% | ||

| 福島県沖 | 7.0~7.5程度 | 50%程度 | |||

| 茨城県沖 | 7.0~7.5程度 | 80%程度 | |||

| 青森県東方沖から房総沖にかけての海溝寄り | Mt8.6~9.0 | 30%程度 | |||

| 沈み込んだプレート内の地震 | 7.0~7.5程度 | 60%~70% | |||

| 房総沖 | - | - | |||

| 相 模 ト ラ フ |

相模トラフ沿いのM8クラスの地震 | 8クラス (7.9~8.6) |

ほぼ0%~6% | ||

| プレートの沈み込みに伴うM7程度の地震 | 7程度 (6.7~7.3) |

70%程度 | |||

| 南 海 ト ラ フ |

南海トラフで発生する地震 | 8~9クラス | 80%程度 | ||

| 内陸の活断層で発生する地震 | |||||

| 関谷断層 | 7.5程度 | ほぼ0% | |||

| 内ノ籠断層 | 6.6程度 | 不明 | |||

| 片品川左岸断層 | 6.7程度 | 0.4%~0.6%以上 | |||

| 大久保断層 | 7.0程度以上 | 0.6% | |||

| 太田断層 | 6.9程度 | 不明 | |||

| 長野盆地西縁断層帯 (信濃川断層帯) |

飯山−千曲区間 | 7.4~7.8程度 | ほぼ0% | ||

| 麻績区間 | 6.8程度 | 不明 | |||

| 深谷断層帯・綾瀬川断層 (関東平野北西縁断層帯・元荒川断層帯) |

深谷断層帯 | 7.9程度 | ほぼ0%~0.1% | ||

| 綾瀬川断層(鴻巣−伊奈区間) | 7.0程度 | ほぼ0% | |||

| 綾瀬川断層(伊奈−川口区間) | 7.0程度 | 不明 | |||

| 越生断層 | 6.7程度 | 不明 | |||

| 立川断層帯 | 7.4程度 | ほぼ0.5%~2% | |||

| 糸魚川−静岡構造線断層帯 | 北部(小谷−明科)区間 | 7.7程度 | 0.009%~16% | ||

| 中北部(明科−諏訪湖南方)区間 | 7.6程度 | 14%~30% | |||

| 中南部(諏訪湖北方−下蔦木)区間 | 7.4程度 | 0.9%~8% | |||

| 南部(白州−富士見山)区間 | 7.6程度 | ほぼ0%~0.1% | |||

○群馬県に被害を及ぼした主な地震 [上に戻る]

| 西暦(和暦) | 地域(名称) | M | 主な被害 |

| 818年 (弘仁9) |

関東諸国 | 7.5以上 | (相模、武蔵、下総、常陸、上野、下野などで被害。圧死者多数。) |

| 1923年9月1日 (大正12) |

(関東地震) | 7.9 | 住家全壊107棟。 |

| 1931年9月21日 (昭和6) |

(西埼玉地震) | 6.9 | 利根川流域に被害が多く、死者5人、負傷者30人、住家全壊13棟。 |

| 2004年10月23日 (平成16) |

(「平成16年(2004年) 新潟県中越地震」) →【地震本部の評価】 |

6.8 | 負傷者6人。 |

| 2011年3月11日 (平成23) |

(平成23年(2011年) 東北地方太平洋沖地震) 【地震本部の評価】 →平成23年3月11日公表 →平成23年3月13日公表 →平成23年4月11日公表 →平成25年3月11日公表 →平成26年3月11日公表 →平成27年3月10日公表 →平成28年3月9日公表 →平成29年3月9日公表 →平成30年3月9日公表 →平成31年3月11日公表 →令和2年4月10日公表 →令和3年3月9日公表 →地震調査委員長見解 (令和3年3月9日公表) |

9.0 | 死者1人、負傷者42人、住家半壊7棟 (令和3年3月1日現在、消防庁調べ)。 |

| 2021年2月13日 (令和3) |

福島県沖 【地震本部の評価】 →令和3年2月14日公表 →令和3年3月9日公表 【リンク集】 |

7.3 | 負傷者1人 (令和4年3月25日、消防庁調べ)。 |

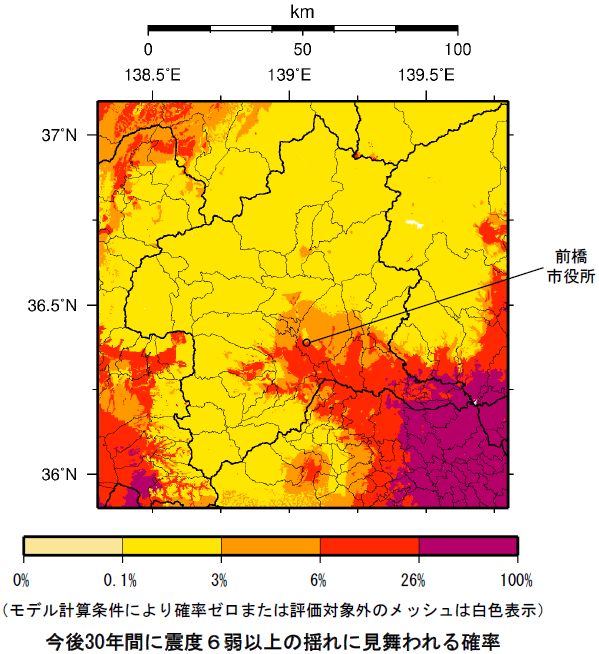

「今後30年間に震度6弱以上の揺れに見舞われる確率」(評価基準日:2020年1月1日)

を示した地震動予測地図です。

詳しい内容を知りたい方は、「全国地震動予測地図2020年版」をご覧下さい。

全国地震動予測地図の詳細なデータや関連情報は地震ハザードステーション(J-SHIS)をご参照下さい。

○リンク [上に戻る]

地震動予測地図等

- 全国地震動予測地図

「全国地震動予測地図」 のページです。 - 地震ハザードステーション(J−SHIS)

防災科学技術研究所の地震ハザードステーション(J−SHIS)です。地震動予測地図の各種地図の閲覧、数値データ等のダウンロードが可能です。 - 長周期地震動予測地図

将来ある特定の地震が発生した際に生じる長周期地震動の揺れの強さや性質を予測した地図です。 - 応答スペクトルに関する地震動ハザード評価

工学的利活用に向けて、試作版の報告書を公表しています。 - 強震動評価

ある特定の震源断層に着目して、そこで地震が発生した場合に周辺の地域がどの程度の強い揺れに見舞われるかを示した地図です (震源断層を特定した地震動予測地図)。- 六日町断層帯の地震による予測震度分布

「六日町断層帯の長期評価(平成21年6月22日公表)」とあわせて示した予測震度分布図です。 - 十日町断層帯の地震による予測震度分布

「十日町断層帯の長期評価(一部改訂)(平成22年3月18日公表)」とあわせて示した予測震度分布図です。 - 高田平野東縁断層帯の地震による予測震度分布

「高田平野断層帯の長期評価(平成21年3月18日公表)」とあわせて示した予測震度分布図です。

- 六日町断層帯の地震による予測震度分布

- 長周期地震動予測地図作成等支援事業

文部科学省では、「新しい総合的かつ基本的な施策」(地震調査研究推進本部,2009)の中で今後推進すべき研究とされた長周期地震動について、平成22年度から研究機関に委託して調査研究を行っています。 - 防災対策に資する南海トラフ地震調査研究プロジェクト

南海トラフでは、マグニチュード8クラスの大地震が発生し、残りの領域においても連動して大地震が発生する可能性が高まる(「半割れ」ケース)などの「異常な現象」が観測される可能性が示されています。文部科学省では、こうした「異常な現象」が起こった後の地震活動の推移を科学的・定量的データを用いて評価するための研究開発や、「異常な現象」が観測された場合の住民・企業等の防災対策のあり方、防災対応を実行するにあたっての仕組みについて調査研究を実施し、これら研究成果の活用を推進するため、令和2年度より研究機関に委託して研究プロジェクトを実施しています。 - 南海トラフ広域地震防災研究プロジェクト

文部科学省では、南海トラフから南西諸島海溝域までの震源モデルを構築、地震・津波の被害予測とその対策、発災後の復旧・復興対策を検討し、地域の特性に応じた課題に対する研究成果の活用を推進させるため、平成25年度より研究機関に委託して研究プロジェクトを実施しています。 - 東海・東南海・南海地震の連動性評価研究プロジェクト

東海・東南海・南海地震については、今後30年以内の発生確率が非常に高く、これら3つの地震は将来連動して発生する可能性も高いことから、これら3つの地震の時空間的な連動性を評価するため、海底稠密地震・津波・地殻変動観測や物理モデルの構築、シミュレーション研究、強震動・津波予測、被害想定研究等を総合的に行っています。 - 内閣府 首都直下地震対策

内閣府の首都直下地震対策のページです。

長期評価等

- 長期評価

- 海溝型地震の将来の発生可能性についての評価です。

- 内陸の活断層帯の将来の地震発生の可能性についての評価です。

- 「関東地域の活断層の地域評価」

関東地域の陸域及び沿岸海域に分布し、M6.8以上の地震を引き起こす可能性のある活断層について、総合的に評価しました。 - 長期評価結果一覧

主要な活断層や海溝型地震(プレートの沈み込みに伴う地震)の活動間隔、次の地震の発生可能性〔場所、規模(マグニチュード)及び発生確率〕等の評価(長期評価)の概要を一覧にして掲載しています。

- 活断層調査・観測等

【深谷断層帯・綾瀬川断層(関東平野北西縁断層帯・元荒川断層帯)】- 群馬県 平成8年度 平井・櫛挽断層帯に関する調査成果報告書

- 群馬県 平成9年度 関東平野北西縁断層帯(平井断層・神川断層)に関する調査成果報告書

- 埼玉県 平成8年度 綾瀬川断層に関する調査成果報告書

- 埼玉県 平成10年度 関東平野北西縁断層帯(深谷断層)に関する調査成果報告書

- 埼玉県 平成11年度 関東平野北西縁断層帯(深谷断層)に関する調査成果報告書

- 独立行政法人産業技術総合研究所 平成20年度 関東平野北西縁断層帯(平井−櫛挽断層帯)の活動性及び活動履歴調査(「活断層の追加・補完調査」成果報告書 No.H20−4)

- 国立研究開発法人産業技術総合研究所 内陸及び沿岸海域の活断層調査 平成28年度成果報告書 1.綾瀬川断層(伊奈—川口区間)(埼玉県)

- 立川断層帯における重点的な調査観測

文部科学省では、「新たな活断層調査について」(地震調査研究推進本部,2009)の中で、地震後経過率の最大値が1.0を超え、断層が通過する市町村の総人口が概ね50万人を超える等、地震が発生した際の社会的影響が大きいとされた立川断層帯において、大学および関係する公益財団法人に委託し、平成24年度から重点的な調査観測を実施しています。 - 川崎市 平成7年度 立川断層に関する調査成果報告書

- 横浜市 平成7年度 立川断層に関する調査成果報告書

- 横浜市 平成9年度 立川断層帯に関する調査成果報告書

- 東京都 平成9年度 立川断層に関する調査成果報告書

- 東京都 平成9年度 立川断層に関する調査(反射法弾性波探査)に関する調査成果報告書

- 東京都 平成10年度 立川断層に関する調査成果報告書

- 東京都 平成11年度 立川断層に関する調査成果報告書

- 国立研究開発法人産業技術総合研究所 平成27年度「活断層の補完調査」成果報告書 立川断層帯

- 独立行政法人産業技術総合研究所 平成19年度 十日町盆地断層帯の活動性および活動履歴調査(「基盤的調査観測対象断層帯の追加・補完調査」成果報告書 No.H19−7)

- 国立研究開発法人産業技術総合研究所 平成27年度「活断層の補完調査」成果報告書 十日町断層帯

- 糸魚川-静岡構造線断層帯における重点的な調査観測(追加調査)

文部科学省では、平成26年11月22日の長野県北部の地震(M6.7)の発生を受け、その地震像の解明や、関係する断層帯の評価の高度化を図るために、糸魚川-静岡構造線断層帯(北部)において、大学等に委託し、平成27年度に重点的な調査観測(追加調査)を実施しました。 - 糸魚川−静岡構造線断層帯における重点的な調査観測

文部科学省では、「今後の重点的な調査観測について」(地震調査研究推進本部,2005)の中で、強い揺れに見舞われる可能性が相対的に高い地域とされた糸魚川−静岡構造線断層帯において、大学、関係行政機関および関係する独立行政法人に委託し、平成17年度から重点的な調査観測を実施しています。 - 糸魚川−静岡構造線断層帯および宮城県沖地震に関するパイロット的な重点的調査観測

文部科学省では、活断層で発生する地震や海溝型の地震の長期評価の結果等により、強い揺れに見舞われる可能性が相対的に極めて高いとされた2地域で、大学、関係行政機関及び関係する独立行政法人と連携し、平成14年度から3カ年計画で、パイロット的な重点的調査観測を実施しました。 - 糸魚川−静岡構造線断層帯のトレンチ調査結果について

- 国立研究開発法人産業技術総合研究所 内陸及び沿岸海域の活断層調査 平成29年度成果報告書 2.糸魚川−静岡構造線断層帯(北部区間)(長野県)

- 国立研究開発法人産業技術総合研究所 内陸及び沿岸海域の活断層調査 平成30年度成果報告書 1.糸魚川−静岡構造線断層帯(中北部区間)(長野県)

- 文部科学省 「大都市大震災軽減化特別プロジェクト」

このプロジェクトでは、首都圏や京阪神などの大都市圏において、大地震が発生した際の人的・動的被害を大幅に軽減するための科学的・技術基盤を確立することを目的とした研究開発を実施しており、理学・工学・社会学などの異分野の研究者が結集し、我が国の地震防災対策に最先端の科学技術を効果的に活用することを目指しています。 - 産業技術総合研究所 活断層データベース

日本全国の活断層(活動セグメント)の分布とそのパラメータ、日本の活断層に関係する文献の書誌データ、文献から採録された調査地点ごとの調査結果データ、地下数十キロメートルまでの地下構造データが収録されています。 - 国土地理院 活断層図(都市圏活断層図)

国土地理院の活断層図(都市圏活断層図)のページです。

地震活動等

- 毎月の地震活動の評価

地震調査委員会による毎月(および臨時)の地震活動の評価です。

【2021年2月13日福島県沖の地震】 【2011年4月11日福島県浜通りの地震】 【2011年3月12日長野県・新潟県県境付近の地震】 【平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震 (2011年3月11日)】- 「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震」以降の地震活動の評価 (令和3年3月9日公表)

- 平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震から10年にあたって(地震調査委員長見解) (令和3年3月9日公表)

- 「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震」以降の地震活動の評価 (令和2年4月10日公表)

- 「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震」以降の地震活動の評価 (平成31年3月11日公表)

- 「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震」以降の地震活動の評価 (平成30年3月9日公表)

- 「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震」以降の地震活動の評価 (平成29年3月9日公表)

- 「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震」以降の地震活動の評価 (平成28年3月9日公表)

- 「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震」以降の地震活動の評価 (平成27年3月10日公表)

- 「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震」以降の地震活動の評価 (平成26年3月11日公表)

- 「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震」以降の地震活動の評価 (平成25年3月11日公表)

- 平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震の評価 (平成23年4月11日公表)

- 平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震の評価 (平成23年3月13日公表)

- 平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震の評価 (平成23年3月11日公表)

- 主な地震活動の評価

各地震活動について、これまでに公表された評価結果をとりまとめたものです。 - 日本の地震活動 −被害地震から見た地域別の特徴−

全国の地震活動の概要と地震に関する基礎知識、そして、日本を北海道、東北、関東、中部、近畿、中国・四国及び九州・沖縄に区分し、その地方の地震活動の概要をはじめ、その地域に被害を及ぼす地震のタイプ、これまでに発生した主な被害地震の概要、都道府県別(北海道は地域別)の特徴について書かれています。 - 震源・震度に関する情報

気象庁、防災科学技術研究所、大学などの地震観測データに基づく震源・震度に関する情報です。 - 地震に関するパンフレット

地震発生のしくみ、地震調査研究推進本部の取組などを解説した各種パンフレットです。

地方自治体等

〔「関東地方」に戻る〕